<構造・現状>

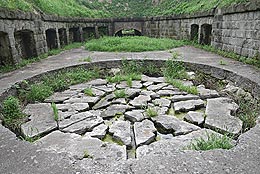

平根山の山頂に構築された保塁砲台。中央部に28㎝榴弾砲を2門設置する楕円形の砲座が南北に3基並び、その西側に平行して一直線に掘割状の塁道が設けられている。塁道の両側に掩蔽部と弾薬庫が造られている。観測所は砲座の両端にあった。

榴弾砲台の南手は陸正面防御用の堡塁であり、中央の独立小丘の西側に2基一組の砲座が3個所、東側には空堀が造られ前面は一直線の歩兵用胸墻となっていた。小丘には榴弾砲台の右翼観測所がある。

この堡塁には加農砲や野砲が設置され、3か所の掩蔽部(弾薬庫)が造られている。

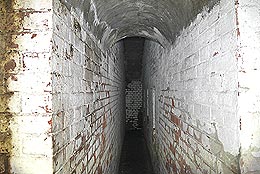

明治中期の砲台で、レンガ造砲台の完成形である。地下施設の胸壁はレンガ造、アーチ部はコンクリート造である。レンガはイギリス積で、露天部や入口など風雨にさらされる部分には焼過ぎレンガが使用されている。地下施設は雨水排水が配慮されているが、特に砲台用水のために雨水を集め濾過、貯水する設備が設けられている。

榴弾砲台部分は長い間、海上自衛隊横須賀通信隊千代ケ崎通信所として立入り禁止であったが、平成20年8月の報道で、千代ケ崎送信所が廃止になり、跡地を横須賀市が国の指定を受け史跡として保存していくことが発表された(平成27年3月10日、猿島砲台とともに国史跡に指定)。

横須賀市は、平成28年10月5日に文化財保護法に基づき史跡東京湾要塞跡(千代ヶ崎砲台跡)の管理団体に指定された。市では埋められていた砲座や観測所を発掘するなどの調査及び安全工事、ガイド養成等の準備を進め、令和3年10月から一般公開されている。

南側の堡塁部分は、民有地であり永い間放置されていたが、2004年頃から農園の造成工事が行われた。胸墻や横墻が削平、埋立てられたが、掩蔽部や右翼の観測所は残された。現在は観光農園となっている。

S29年撮影航空写真

M41年版地図